قالوا وقلنا

قالوا وقلنا

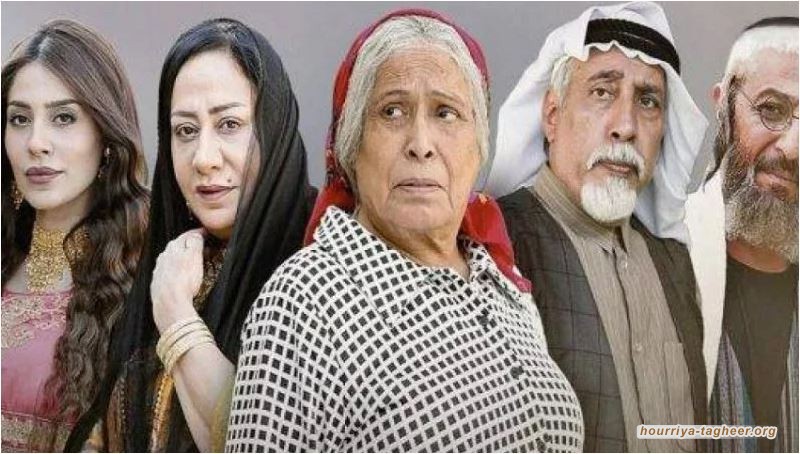

مسوخ الدراما العربية… وآليات التضليل

بقلم: رامي أبو شهاب..

«يجب رسم ما هو رديء بشكل جيد» مقولة للروائي الفرنسي غوستاف فلوبير، يستشهد فيها عالم الاجتماع الفرنسي بيير بوردو لتحليل دور التلفزيون، وأثره في تضليل الوعي الجمعي. ولعل هذا ينطبق وقع الحافر على الحافر، على الدّراما السعودية في رمضان التي بدأت مشوّهة، ولا سيما بعض المسلسلات السعودية التي طرحت قضايا تتعلق بالحضور اليهودي، بما في ذلك شيطنة الفلسطيني، حيث لوحظ أن هذه الدّراما لم تتمكن من تقديم ما هو رديء بصورة جيدة، إنما خرجت بما هو رديء في صورة أكثر رداءة… مع توفر الإمكانيات، والمال، على عكس ما كان قبل عقود حينما كان الزمن العربي رديئاً على استحياء، غير أنّ هذه الرّداءة كانت تقدّم بصورة جيدة، من حيث الحرص على تقديم وعي فني وأيديولوجي، مع تعميق فاعليّة النقد الذّاتي.

يبدو أن العالم قد وصل إلى مرحلة أصبح يكاد لا يميّز فيها مقدار ما يعانيه من أزمة قيميّة وأخلاقية، ولاسيما في ظلّ وجود هذا القدر الكبير من الفوضى، التي نشهدها ضمن تصوّر يبدو أقرب إلى نموذج سوداوي يفوق المتوقع، حيث إنّ نصف البشرية تخضع لحجر صحي، وأقوى دولة في العالم تخضع لحكم رجل أطلق، على ما يبدو، قدراً غير مسبوق من الفوضى التي طالت البشرية، في حين أن العالم يبدو مرتبكاً، والعملاق الصيني يعاني من اضطهاد كوني نتيجة الفيروس، وأوروبا انهارت أسطورتها، في حين أن العقل العربي ما زال يعاني من هلوسات وهذيان محموم، أو لعله أصيب بالعمى القيمي والأخلاقي، الذي وصل لدرجات غير مسبوقة في زمن اختلال الحقائق، مع قدوم دونالد ترامب، الذي هيّأ للزمن العربي السّياق المناسب كي يُخرج أسوأ ما فيه.

غير أن المعضلة الكبرى تتجسد حين يبدأ المثقف، أو الفنان بالاحتيال لا على وعيه فحسب، إنما على وعي المتلقي كي يبرر ما لا يمكن أن نطلق عليه سوى خيانة للقيم، لكن بقدر غير قليل من الغباء، من منطلق أن معاداة القضية الفلسطينية، ومحاولة إفراغها من قيمها الحقيقية، سيعني توفير مناخات التّطور والازدهار، نزولاً عند مقولة إنّ القضية الفلسطينية تعيق هذه العملية، وهي من أكثر الأكاذيب مدعاة للسخرية، بيد أن الأهم البحث عن الإجابة عن سؤال يتعلق بالاختيار.. فهل نضبت القضايا التاريخية أو الاجتماعية في العالم العربي، أو حتى في منطقة الخليج لمعالجتها دراميّاً؟ لا شك في أن ثمة قضايا تعدّ أكثر وجاهة لمعالجتها، عوضاً عن توفير نموذج يتعلق بالوجود اليهودي، وطرح قيم المسامحة مع المحتل، ومغازلة تاريخه، ولاسيّما في ظل إطلاق قانون يهودية الدولة، ومحاولة اقتطاع أجزاء من الضفة الغربية.

إن هذا النهج المستخدم في الدراما التلفزيونية، يحتّم علينا الاستعانة بتحليلات عالم الاجتماع الفرنسي بييرو بوردو، في ما يتعلق بهذا النوع من الخطاب، ومن أهمها توقيت عرض هذه المسلسلات، من حيث استغلال الفراغ القيمي والأخلاقي، الذي أتاحه دونالد ترامب، علاوة على مواقفه المعادية للفلسطينيين، وهذا يأتي تزامناً مع عرض هذه الدّراما في ذروة المشاهدة الموسمية، ونعني شهر رمضان، حيث تتحقق أعلى نسبه مشاهدة، وهكذا فإن توقيت هذا الخطاب يفتعل دوراً في توفير عملية تلق للأفكار، أو المتن الأيديولوجي لهذه الدّراما، وهنا نستحضر آراء بوردو في ما يتعلق بالتوقيت لموضوع العرض، إذ ينطوي على استراتيجية تنهض على تقديم فكرة لا تحمل أي معنى، أو البحث عن فكرة ثانوية هامشية ينبغي جعلها مركزية؛ بمعنى آخر إعادة إنتاجها، ومن ذلك الوجود اليهودي في الخليج، كما نقل بعض الأفكار المغلوطة عن الفلسطينيين، والتّشكيك بمصداقية نضالهم، وهنا يبدو الاقتطاع من السّياق، وعدم القدرة على بناء خلفية معرفية للتاريخ، ما جعلنا نقدحُ في مصداقية هذه الأعمال ونزاهتها.

أهم أدوات التّضليل التي نجدها في عمل التلفزيون تنهض على الإفادة من لعبة الدّراما، التي تسعى إلى تضخيم بعض الأحداث، عبر توفير غطاء جذّاب لها، فكما يقول بيير بوردو: «فإن الصورة لا تعني شيئاً بلا تفسير».

يرى بيير بوردو أن وظيفة التلفزيون البحث عن معلومة، أو فكرة تحتمل قدراً من التحيّز الأيديولوجي، بهدف جذب أكبر نسبة مشاهدة، وهنا يبدو أنّ القضية الفلسطينية تبدو حاملة لهذه المواصفات، ولكن في خضم عملية التّلقي، ينبغي توفير قدر من الأوهام، وإلصاقها بوعي المتلقي، ولكن الخطورة تتحقق من أن تترسخ هذه الأفكار المشوّهة في وعي المشاهدين الجدد، الذين لم يقرؤوا التاريخ. إن هذه العروض تعدّ خطاباً مستقبلياً خبيثاً، يستهدفُ وعي الأجيال القادمة (الشباب والأطفال، والقادة المستقبليين) مع توفير منصة لتقبّل قيم التّطبيع، بالتّوازي مع النّيل من عدالة القضية الفلسطينية، وهنا يرى بوردو أن فلاسفة التلفزيون، كما المؤسسة المسؤولة عن توفير هذه النتاجات، تعدّ عينها أهم وسائل التشكيك بنزاهة عمل التلفزيون، إذ هي تمارس فعل إخفاء للحقائق، وتقديم معلومات هامشية اضطلع بها كتّاب وصنّاع مأجورون.

إن أهم أدوات التّضليل التي نجدها في عمل التلفزيون تنهض على الإفادة من لعبة الدّراما، التي تسعى إلى تضخيم بعض الأحداث، عبر توفير غطاء جذّاب لها، فكما يقول بيير بوردو: «فإن الصورة لا تعني شيئاً بلا تفسير»، ولا يمكن إلا أن نتوافق على أنّ الجهل يحكم عمل من قام بصنع هذه الأعمال، أو لعلهم قاموا بها، بدون فهم، أو أنهم لا يدركون أنهم لا يفهمون، فعملية الفهم تبدو رهينة إرادة ما، أو ذلك الحسّ الأخلاقي للفنان، أو المثقف الذي بات موضع تشكيك في هذا الزمن، أو لعل هذه الفئة لا تدرك عواقب هذه الأفكار، ومكامن خطورتها لا على مستوى عدالة القضية الفلسطينية وحسب، إنما على الحضور الوجودي الثّقافي والتّاريخي لمن يروج لهذه الأفكار، وهنا نتصل بنموذج من الغباء المعرفي الشّديد الغرابة.

إن إنتاج هذه الأعمال يخضع، كما يرى بيير بوردو في معرض تحليله لأدوات التضليل، لوظيفتي الاستدعاء والاستعجال، التي تحكم عملية الاستجابة السريعة لمبدأ الاستهلاك التلفزيوني، فعادة ما يكون المثقفون أو الفنانون، أو المذيعون، متصلين بنيوياً بتلبية طلب وسائل الإعلام، خاصة في ظل زيادة طلب الإنتاج التّجاري الاستهلاكي، الذي لا ينطوي على أي قيمة حقيقية، وبناء عليه، فإن أفكارهم عقيمة، وغير منتجة، كما أنّ هذه الأعمال لا تتصف بأي معيارية مهنية كونها تنتج بأثر من الطّلب السّياسي، أو المال، وهكذا تصدق مقولة ببير بوردو، حين يقول بأن التلفزيون أداة للإعلام ذات استقلالية ضعيفة، فهو يسعى إلى تجنيد جنود من الكتّاب والفنانين والمذيعين، الذين يتلقون أموالاً أو رواتب طائلة، لا لشيء إلا لكونهم على استعداد للقيام بمهمة التضليل، والاستجابة للأوهام التي تفرضها المؤسسة، وفي أحسن الأحوال تحقيق استجابة جماهيرية. إنها لعبة مدمّرة بكل المقاييس، من مبدأ أنّ هذا النهج الذي تلجأ إليه بعض وسائل الإعلام يشابه فعل «حصان طروادة» حيث تحمّل هذه الأعمال أجندة استراتيجية طويلة المدى. يقول بيير بوردو، إن مشكلة التلفزيون أو الإعلام، تتأتى من كونها محكومة باللهاث وراء الإقبال الجماهيري، وهذه لعلها أولى هفوات بعض المسلسلات التي فقدت هذه الميزة؛ لأنها فشلت في مخاطبة الجمهور العربي حينما لعبت على استغباء وعيهم، كما تجاهل تاريخهم وإيمانهم بعدالة القضية الفلسطينية، وهذا ما يدفعني للتّساؤل عن الجمهور المخاطب… هل هو الجمهور العربي الذي يرفض موجهات هذه الأعمال؟ أم الجمهور المقصود هو الآخر الذي يمارسُ إجراءات عدائية؟ أم ثمة محاولة لإحداث شرخ في وعي الملتقي تجاه ثوابت ما في القضية الفلسطينية.

إنّ أزمة الدراما العربية في شهر رمضان، تتحدد في كونها من أكثر من عقدين لم تتمكن من خلق نموذج حضاري أو ثقافي يرتقي لمخاطبة العقل العربي، أو القدرة على توصيف مشكلاته، بمقدار ما تبدو هذه الدراما وسيلة من وسائل التّجنيد لأفكار ينقصها الكثير من الحكمة، علاوة على أنّ هذه الدراما لم تنتج سوى سلسلة من العروض التجارية التي تعاني على مستوى الكتابة، والإخراج والتمثيل، والأهم أنها بعيدة عن توصيف وقائع العالم العربي، ومشكلاته الحقيقية، خاصة مع انطلاق العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين.

بعض هذه الأعمال حملت خطاباً أيديولوجياً يفتقر للذكاء، حيث كانت ضعيفة على مستوى الكتابة، والأداء، والإخراج، والأهم أنها لم تتمكن من وضع سند معرفي للقيم التي حملتها، فما هذه الأعمال سوى ثرثرة بين بعض الممثلين، الذين فقدوا حاستهم النقدية، ولكن الأهم أنهما فقدوا حسّهم الأخلاقي، ووضعوا مستقبلهم على رهان خاسر، أو لعلهم لم يقرؤوا التّاريخ بشكل جيّد، فعدالة القضية الفلسطينية مهما سعى البعض إلى التشكيك فيها ستبقى جلية؛ لأنها لا تحتكم إلى تأويل بعض المغردين، أو نجوم وسائل التواصل الاجتماعي، أو أداء بعض الممثلين الذين أفلسوا، أو مسلسل عابر، إنما هي تحتكم إلى شيء أكبر وأعمق… إنها إشكال تاريخي وعقدي وديني وأيديولوجي، لا يمكن أن يسطّح من خلال حكاية لم ترتق في أسلوبها لمخاطبة حتى العقول الصغيرة، وما هذه الأعمال في ميزان الدّراما العربية سوى هراء محــض قيل في غمـــرة انشغال العالم بفيروس قبيـــح، ومن هنا تتحقق مفارقة ساخرة حين تحضر أعمال مشـبوهة بالتــوازي مع فيروس خبيث، كلاهما يمتلك كافة القواسم المشتركة في أن يكون مخاتلاً، وأن يسعى للإحكام على الوجود، ونشـر السّقم الحضاري.. ولهذا لم تجد هذه الأعمال إلا هامشاً تاريخياً كي تقوم بتضخيمه، أو اللجوء إلى إطلاق أكاذيب تطال النضال الفلسطيني، وفي الظن أنّ هذا سيحدث شقوقاً في جدار الوعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، التي تبدو معضلة البعض الذين يتناسون أن المشروع الصهيوني أكثر تعقيداً مما يعتقدون.

ارسال التعليق