من الإعلام

من الإعلام

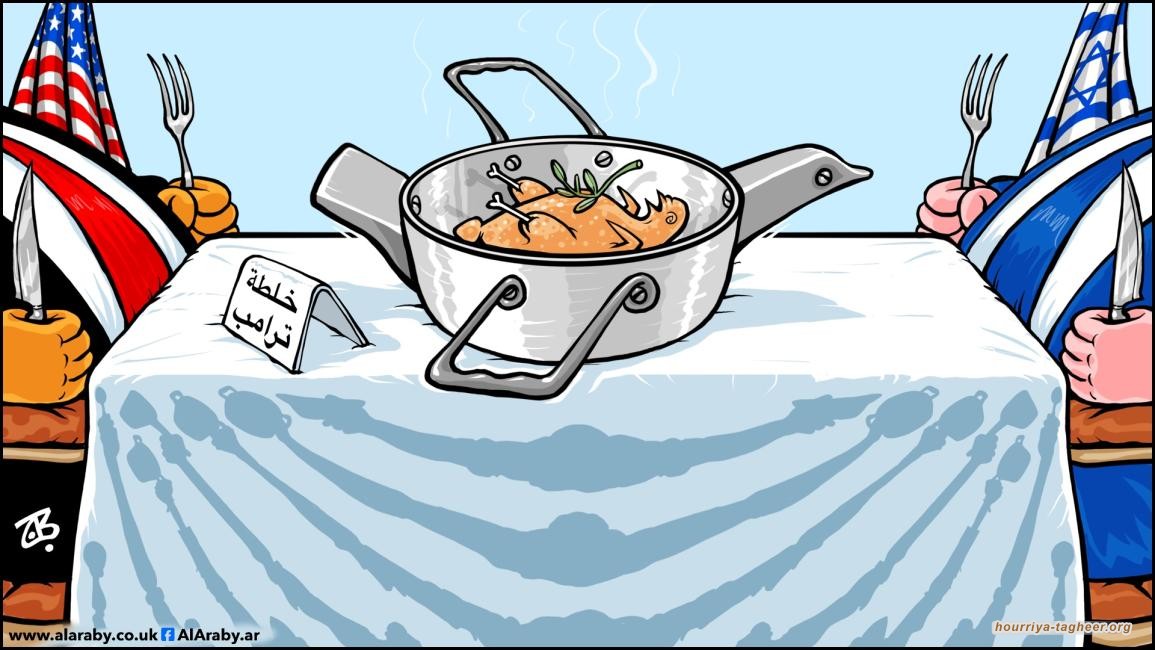

من صفقة القرن إلى خطة ترامب: الخزي العربي في ثوب الإعمار

في الوقت الذي تسوّق فيه إدارة دونالد ترامب لما تسميه "خطة السلام الجديدة" في غزة، تكشف التفاصيل المتسرّبة عن المشروع عن وجه آخر لما يبدو أنه محاولة جديدة لإعادة تدوير فكرة "صفقة القرن"، ولكن بغطاء إنساني هذه المرة. فالمبادرة التي يُفترض أن تنهي الحرب وتطلق مسار "السلام"، تحمل في جوهرها ترتيبات سياسية وأمنية تفتح الطريق أمام مرحلة من التطبيع العربي – الإسرائيلي أكثر عمقاً، يكون فيها الفلسطينيون الخاسر الأكبر، و"السعودية" في طليعة من يُراد لهم لعب دور الواجهة الإقليمية للصفقة.

تقوم الخطة على تشكيل ما يسمى بـ"مجلس السلام"، يضم شخصيات غربية وعربية من بينها توني بلير، ومحمد دحلان، وتحت إشراف مباشر من ترامب وفريقه، على أن يتولى هذا المجلس إدارة مرحلة ما بعد الحرب في غزة. في ظاهرها، هي محاولة لإعادة الإعمار وإنقاذ السكان من الكارثة الإنسانية، لكنها في جوهرها مشروع لإعادة تشكيل البنية السياسية والأمنية للقطاع وفق معايير الاحتلال ومصالح القوى المطبّعة.

فالخطة، التي صفّق لها الحكام العرب وتعاملت معها حماس بحذر، حملت في بنودها استسلاما للمقاومة وتجريدها من سلاحها، كما أن اشتراط "إصلاح السلطة الفلسطينية" وإقامة "حكومة تكنوقراط" قد يكون تمهيداً لإحلال قيادة جديدة متصالحة مع "إسرائيل" وتابعة للمحور الأمريكي – الخليجي، لكنها يمكن ان تكون مقبولة أكثر من الكلام السابق الذي يتحدث عن إدارة عربية او دولية للقطاع. وبذلك، تصبح إعادة الإعمار أداة ضغط وليست مبادرة إنقاذ، يُستخدم المال فيها كوسيلة لفرض الشروط السياسية والأمنية.

من اللافت أن الخطة تحظى، بدعم من دول عربية عدّة بينها "السعودية" والإمارات وقطر ومصر والأردن، وهو ما يعبّر عن تحوّل في المقاربة الرسمية العربية من موقع "الوسيط" إلى موقع "الشريك" في مشروع يسعى إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت عنوان "حلّ النزاع".

فـ"السعودية"، التي ما تزال تُظهر تردداً لفظياً في إعلان التطبيع الكامل، تبدو منخرطة عملياً في هندسة الترتيبات الجديدة عبر مشاركتها في لجنة الإشراف الدولية التي يتحدث عنها مخطط ترامب، في وقت تؤكد فيه الصحف الأمريكية أنّ الرياض مستعدة لتأييد الاتفاق رغم غياب أي التزام حقيقي بخيار الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق ما كتبه ديفيد إغناتيوس في صحيفة "واشنطن بوست".

بهذا المعنى، فإن الموقف السعودي لا يختلف كثيراً عن موقف الإمارات التي تتعامل مع إعادة إعمار غزة كوسيلة لفرض النفوذ المالي والسياسي، مستخدمة شبكة علاقاتها الغربية والإسرائيلية لضمان ترتيبات تخدم مصالحها الاقتصادية والأمنية، ولو على حساب الشعب الفلسطيني. والنتيجة واحدة: إعادة بناء غزة تُحوَّل إلى منصة لتكريس واقع التطبيع.

فمنذ توقيع ما سُمّي بـ"اتفاقيات أبراهام"، لم تكن الإمارات تتحرك بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع، بل فتحت الباب أمام موجة تطبيع متسارعة شكّلت لاحقًا الأرضية التي استندت إليها إدارة ترامب في هندسة خطط ما بعد الحرب على غزة. هذا الانخراط لم يقتصر على علاقات ثنائية مع تل أبيب، بل امتدّ إلى بناء شبكة نفوذ تستخدمها أبوظبي لتسويق رواية جديدة تُعيد تعريف الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي بوصفه أزمة إنسانية قابلة للإدارة، لا قضية تحرّر واحتلال. وبذلك، ساهمت الإمارات في تمهيد الطريق لمشاريع سياسية واقتصادية تُفرغ المقاومة من مضمونها، وتُقنّن غياب الدولة الفلسطينية عن أي معادلة مستقبلية. وفي الوقت الذي كانت فيه “السعودية” تتهيأ للعب دور “الضامن” الإقليمي لخطة ترامب، تكفّلت أبوظبي بمهمة الترويج الإعلامي والدبلوماسي لهذه الرؤية، لتصبح شريكًا في صياغة واقع يُكرّس الانقسام الفلسطيني ويمنح الاحتلال غطاءً عربياً غير مسبوق باسم “السلام” و“الاستقرار”.

وجود توني بلير ومحمد دحلان في صلب المشروع ليس تفصيلاً عابراً. بلير الذي ارتبط اسمه بصفقات مالية واستشارية مثيرة للجدل مع أنظمة خليجية، يعود اليوم بصفته "عرّاب المرحلة الانتقالية"، بينما يُطرح دحلان كواجهة فلسطينية لإدارة القطاع، رغم افتقاده لأي شرعية وطنية.

هذا الثنائي يعكس بوضوح الاتجاه العام للخطة: فرض قيادة بديلة متصالحة مع الاحتلال، وإقصاء القوى المقاومة أو المستقلة. وهنا تتكرّر تجربة "الوصاية الدولية" بلبوس عربي، إذ تُنزع سلطة القرار من الفلسطينيين وتُسلَّم لإدارة هجينة تُدار بأموال الخليج وبرعاية أمريكية وإسرائيلية.

من يقرأ تفاصيل الخطة يدرك أنها ليست سوى نسخة جديدة من مشاريع سابقة فشلت في فرض الاستقرار لأنها تجاهلت جوهر المشكلة: الاحتلال. فكيف يمكن الحديث عن "سلام" بينما تُبقي "إسرائيل" على وجودها العسكري وتفرض منطقة عازلة داخل غزة؟ وكيف يمكن لحكومة تكنوقراط "مستقلة" أن تعمل تحت سقف شروط أمنية إسرائيلية وتمويل مشروط من أبوظبي و"السعودية"؟

إن ما يسمى "اليوم التالي" هو في الحقيقة يوم يُراد له أن يُعلن نهاية القضية الفلسطينية كمشروع تحرري، وتحويلها إلى ملف إداري–مالي تتنازعه اللجان الدولية والمستشارون الغربيون. ومع كل وعود "إعادة الإعمار"، يظل السؤال الأكبر: أي إعمار هذا الذي يُبنى على أنقاض الكرامة والسيادة الوطنية؟

تسعى "السعودية" إلى تقديم نفسها كقوة إقليمية مسؤولة تبحث عن الاستقرار، لكنها عملياً تنخرط في مشاريع لا تختلف في جوهرها عن سياسات التطبيع الإماراتية. فدعمها لخطة ترامب – حتى وإن لم يكن معلناً بصيغة رسمية – ينسجم مع مسار سياسي بدأ منذ سنوات عبر اللقاءات السرّية والتصريحات المبطّنة عن "فرص السلام".

التحوّل في الموقف السعودي ليس معزولاً عن مصالح واشنطن وتل أبيب، إذ ترى الإدارة الأمريكية في "السعودية" البوابة الكبرى لتوسيع دائرة التطبيع العربي، وتعتبر مشاركتها في أي "مجلس سلام" خطوة رمزية تُكسب المشروع شرعية عربية. أما من الناحية الواقعية، فإن هذا الدور يضع الرياض في مواجهة مباشرة مع المزاج الشعبي العربي والإسلامي الرافض للتطبيع، ويقوّض ما تبقّى من صدقيّتها تجاه القضية الفلسطينية.

الخطاب الإعلامي المصاحب للخطة يستخدم لغة "الإنقاذ" و"الاستقرار" و"إعادة الإعمار"، في محاولة لتجميل مشروع سياسي يهدف عملياً إلى فرض وصاية جماعية على غزة، وتحويلها إلى منطقة منزوع السلاح تحت رقابة أمنية مشتركة.

وليس تسويق هذه الخطط بوصفها "فرصة للسلام" سوى تكراراً لذات النمط الذي ساد منذ اتفاقيات أوسلو: وعود بالازدهار مقابل الصمت على الاحتلال. ومع كل تجربة، كان الواقع يثبت أن "الازدهار" مجرد غطاء لإحكام السيطرة، وأن السلام الحقيقي لا يمكن أن يُفرض من الخارج ولا أن يُبنى على حساب إرادة الشعوب.

على الرغم من الترويج المكثّف للخطة في الإعلام الغربي والخليجي، فإن الشارع العربي، ولا سيما الفلسطيني، ينظر إليها بوصفها مؤامرة جديدة تستهدف نزع سلاح المقاومة وتصفية القضية. فالوعي الجمعي العربي بات يدرك أن التطبيع لا يجلب استقراراً، وأن محاولات إقصاء قوى المقاومة وفرض قيادات مصطنعة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام والتوتر.

كما وتدرس هذه الشعوب أن أي مشروع سلام لا يقوم على إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، سيبقى مشروعاً مشوهاً مهما حمل من شعارات إنسانية.

تبدو خطة ترامب الجديدة امتداداً لمشروع سياسي قديم يتجدد بأسماء مختلفة وأدوات أكثر نعومة. فهي ليست حلاً، بل جزء من المشكلة، لأنها تنطلق من منطق القوة والوصاية، لا من منطق العدالة والحق. أما مشاركة "السعودية" ودول عربية أخرى في هذه الخطة، فهي خطوة خطيرة نحو تطبيع كامل يمرّ عبر بوابة غزة، ويمهّد لتصفية القضية الفلسطينية باسم "السلام".

لقد أثبتت التجارب أن أي استقرار لا يمر عبر المقاومة والموقف الشعبي، سيظل استقراراً هشّاً مؤقتاً. أما الطريق الحقيقي إلى السلام، فهو ذاك الذي يبدأ بإنهاء الاحتلال لا بإعادة تأهيله، وباستعادة فلسطين لحقها لا بتسليمها لصفقات سياسية تُدار في الغرف المغلقة.

بهذا المعنى، لا يمكن النظر إلى خطة ترامب إلا كحلقة جديدة في مشروع أكبر: مشروع التطبيع العربي – الإسرائيلي الذي يسعى إلى تحويل المأساة الفلسطينية إلى ورقة تفاوض، وإلى تحويل بعض الأنظمة، وعلى رأسها "السعودية"، إلى أدوات تنفيذية في معادلة تستبدل الحق بالصفقة، والمقاومة بالترويض، والقضية بالتطبيع.

ارسال التعليق