حدث وتحليل

حدث وتحليل

..فالوطن «الوِجهة» سيظل حلماً مؤجّلاً

[عبد الرحمن الهاشمي]

بقلم عبد الرحمن الهاشمي

طالعتنا جريدة "الشرق الأوسط" بمقال إنشائي مفرط في تملقه تحت عنوان: "ما معنى أن تكون السعودية «الوجهة»؟"، يصور كاتبه "السعودية" بوصفها "الوجهة" التي يشخص إليها العالم، والدولة الحديثة المنفتحة، التي تخطو بثبات في مسار التغيير والتحول. غير أن هذا الخطاب الترويجي الممجوج يتجاوز مجرد المديح المألوف إلى إعادة صياغة الواقع السياسي والاجتماعي بطريقة تحريفية لا تخلو من التضليل المتعمد. إنه نص دعائي بامتياز، يهدر المعطى السياسي العميق والجوهري في تشكُّل أي "نموذج" وطني، ويحوِّل الإرادة الفردية للحاكم إلى طموح جمعي مفترض، تتماهى فيه الدولة مع الشخصية وتُختزل التطلعات الوطنية الكبرى في رؤية واحدة؛ رؤية الأمير.

من عنوانه وحتى فقرته الختامية، يقوم المقال على لغة شعاراتية : "لكي لا تكون هناك هوة بين الأقوال والأفعال"، "الاعتماد على القدرات الذاتية"، "العمل المشترك"، و"ثقة متبادلة بين القائد وشعبه"، وغيرها من العبارات الإنشائية التي تمتهن المبالغة وتقصي التفكير النقدي. هذا النوع من الكتابة يعكس طبيعة النظام نفسه؛ نظام يعيد إنتاج "مشروعيته" عبر خطاب تعبوي مستهلك، يلقي بحبال الكذب لتبرير الاستثناء المستمر.

إن الحديث عن "رؤية 2030" بوصفها "رافعة" لتغيير نمط الحياة، دون إشارة واحدة إلى طبيعة السلطة التي تقود هذا التغيير، هو ضرب من التضليل المنهجي. فكيف يمكن أن تتحدث عن مشروع تغييري جذري في بنية الاقتصاد، والثقافة، وصورة المجتمع، من دون التعرض ولو لمرة واحدة لمفهوم السلطة السياسية، ومصدر السلطات، وآليات المحاسبة، والحقوق والحريات، وحق الشعب في الرقابة؟ وهل رأينا يوما تحولا مدنيا حديثا يولد في غياب السياسة ويستكمل نموه تحت طغيان الشخصنة؟!

المقال لا يذكر شيئا عن طبيعة النظام الذي يقود هذا التحول المفترض. يتحدث عن "مشاريع"، و"تطوير الحوكمة"، و"مراجعة الخطط"، لكنه يصمت عن سؤال الحريات السياسية، ومصير المعتقلين، ودور المجتمع المدني، بل يطمس حتى الخيط الرقيق الذي يربط "الرؤية" بالسياق السياسي الذي انبثقت منه. بهذا المعنى، نحن أمام خطاب تكنوقراطي منزوع من أي سياق سياسي فعلي، وكأن التنمية تُبنى على فراغ من دون أساسات سياسية!

ويبلغ الخلل التحليلي ذروته حين يتحول "طموح الأمير" إلى طموح جمعي لكل "السعوديين"، في انزلاق خطير إلى منطق التماهي بين السلطة والمجتمع. هذا التعميم القسري يذكرنا بلحظات الاستبداد المعمَّم في التاريخ الحديث، حيث يُختزل الناس في رغبة الزعيم، ويُصوَّر الالتفاف حوله كقدر وطني. هل سُئل "السعوديون" فعلا إن كانت "رؤية الأمير" تعبر عنهم؟ وهل طُرح عليهم مشروع آخر ليقارنوا بينه وبين هذا المشروع؟

أما الحديث عن "العلم"، فقد جاء ليكرّس سذاجة لا تليق حتى بالمبتدئين في الفكر التنموي. فالعلم لا تقوم له قائمة في ظل القمع، ولا يزدهر في بيئة مصادرة للرأي والتعبير والبحث الحر. كل النماذج التنموية التي عرفها القرن العشرون؛ من تجربة كوريا الجنوبية إلى ماليزيا؛ اعتمدت الإصلاح السياسي كمدخل، فالإقتصاد مرتبط بشرطه السياسي. أما في "السعودية"، فلا برلمان منتخب، ولا قضاء مستقل، ولا إعلام حر، بل مجرّد أجهزة تنفيذية تتبع المركز، وهذه بيئة لا تؤسس علما ولا تنمية مستدامة، بل سقفها أن تبني واجهات حضارية زخرفية بتمويل نفطي سرعان ما ينكشف زيفها حين تقع الأزمات.

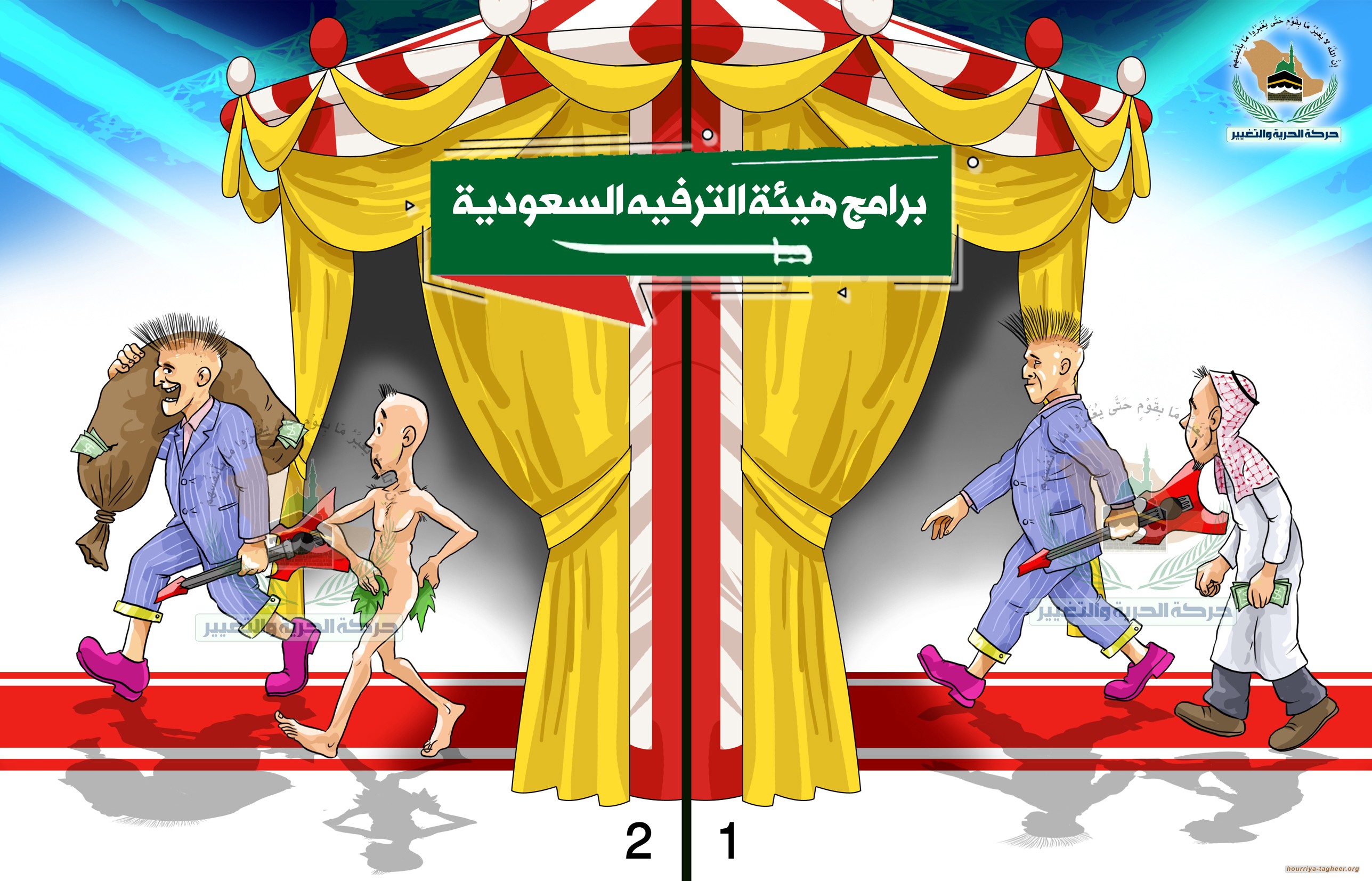

وعند الحديث عن أن "العالم يشخص ببصره نحو السعودية"، تبرز السخرية السياسية في أبهى تجلياتها. فمن الذي يشخص ببصره فعلا؟ هل هي الشعوب التي ترى النظام يقمع الحريات ويسجن الناشطين؟ أم الحكومات الغربية التي تشخص ببصرها نحو الصفقات الأمنية والنفطية وصفقات شراء الأندية الأوروبية؟ إن الهالة المصنوعة حول "السعودية" بوصفها "وجهة" عالمية، لا تُقاس بعدد الحفلات أو صفقات الأندية وصناعة "الترفيه"، بل بقدرتها على إقناع الشعب قبل غيره بأنها تسير في طريق البناء الحداثي للدولة، والعدالة، والمشاركة والمواطنة الحقة.

وفي ذروة هذا الخطاب الترويجي، يتسلل العنصر الديني بوصفه رافعة رمزية للمكانة؛ "قبلة المسلمين"، و"بيت الله الحرام"، و"المسؤولية الروحية"، وكأن المقال يطلب من المتلقي أن يغفر كل التناقضات السياسية والتشبيكات الإقليمية لأن المملكة تحتضن الكعبة. ولكن ماذا تعني هذه "القداسة" حين تصطف "السعودية" مع الكيان الصهيوني في ذروة مجازره في غزة؟ ماذا تعني "الوجهة" الدينية حين تغلق الأبواب أمام أهلها، وتفتحها أمام موفدين صهاينة، بينما يموت أطفال القطاع جوعا على بعد دقائق طيران من مكة؟ هل تصبح القبلة ستارا سياسيا لكل هذا الانخراط في مشاريع التطبيع والدمار؟]

هنا لا بد من استدعاء الذاكرة السياسية، ف"السعودية" كانت دوما تستثمر في "الرمز الديني" لتدعيم شرعيتها السياسية، منذ أن حوّلت الحج إلى ملف سيادي مغلق، يتحكم فيه الأمن والمخابرات. واليوم، يُعاد إنتاج هذا الدور بواجهة أكثر ليونة، لكن بأهداف أشد خطورة؛ تفريغ الدين من بعده التحرري، واختزاله في مراسم، بينما تنقلب القِبلة السياسية إلى حيث تكون المصالح الإسرائيلية والأميركية. وهكذا، لا يعود التناقض بين "مكة والقدس" طارئا، بل هو مبدأ تشغيلي في مشروع "الوجهة"، ،وتحت سقف السلام الإبراهيمي، وشروط واشنطن وتل أبيب.

أما الفقرة الختامية من المقال، فهي بيان رسمي أكثر منها خاتمة تحليلية؛ الدولة الحديثة، المنفتحة، الواثقة، الممتدة من الدولة "السعودية" الأولى. هنا يتحول التاريخ إلى أداة دعائية، إذ يُستحضر عهد الدولة "السعودية" الأولى؛ وهو عهد عنيف دينيا ومغلق سياسيا؛ كـ"نواة صلبة" للدولة الحديثة، من دون أي فحص نقدي لما تعنيه هذه الاستمرارية. هل من الممكن فعلا بناء دولة حديثة على إرث ديني- سياسي لم يعرف التعددية ولا المدنية؟ أليس في هذه المزايدة بالتاريخ غفلة عن حاجة المشروع نفسه إلى القطيعة لا إلى الاستمرار؟ ثم أين هي "الدولة المنفتحة" هذه، حين يُمنع "السعوديون" من التعبير ومن حق الاعتراض السلمي على نمط الحياة المفروض عليهم باسم "التغيير"؟

يبدو أن الكاتب - كحال الكثيرين من كتبة البلاط - يظن أن السفسطة ترقى إلى مقام التحليل، وأن حمل المبخرة للخطاب الرسمي بديل عن الصدق مع الناس. لكنه ينسى أن الشعوب لا تُخدع طويلا، وأن التاريخ - حين يستيقظ - لا يرحم الذين زيّفوا الوعي.

يبقى السؤال المُغيّب في كل هذا الخطاب هو: ما معنى أن تكون "السعودية" الوجهة؟ أهي الوجهة التي تُرسم بإرادة الحاكم، أم تلك التي يُنتجها الشعب بسيادته الحرة؟ حين تُفرض "الوجهة" من أعلى، وتُختزل في طموح شخص، فإنها لا تُعبّر عن مستقبل مشترك، بل عن مسار سلطوي مغلّف بلغة التنمية. الوجهة، في جوهرها، ليست ما تُعلنه السلطة، بل ما يصنعه الناس؛ يصنعونه بأنفسهم، بإرادتهم الحرة في وطن يترقون به في سلّم الحضارة ويجعلونه أمثولة حيث ظلال المكان الروحية تتعالق مع التمدن والتحضر، فيصبح الوطن صورة عن شعبه وهوية شعبه، ويصبح الوطن جهة ووجهة ترى فيها الشعوب الأخرى فرادة تلاقي قدسية المكان مع إبداع الإنسان الحر، غير ذلك فمحض أوهام لا أكثر.

ارسال التعليق